【동용자動用者가 심마甚麽냐?】

... 일을 맞이해서 세등선원 조실(祖室)로 모신 고(故) 전강(田岡) 대종사(大宗師)의 법어(法語)를 녹음을 통해서 경청(敬聽)을 했습니다. 녹음 사정이 좋지 못해서 명확히 알아듣기가 어려웠을 것으로 생각합니다마는, 설사 녹음사정이 좋아서 한 말씀 한 말씀을 명확히 알아 들으셨다 하더라도 법(法)은 알아듣는 것으로써 들음을 삼을 수가 없는 것입니다. 한 구절 한 구절을 잘 듣고 한 말씀도 이해하지 못한 대목이 없이 조르르 허니 다 이해가 된다 하더라도 그것을 가지고 법문(法門)을 잘 들었다고 하기보다는, 차라리 법문을 듣고 꽉 맥혀서 알 수 없는 의단(疑團)이 돈발(頓發)헌 그 사람이 차라리 법문을 옳게 알아들었다고 할 것입니다.

부처님으로부터 삼십삼 대(33代) 조사(祖師)이시고 달마(達摩)스님으로부터 육대조사(六代祖師)이신 육조혜능(六祖慧能)스님께서 제자(弟子)로 계신 하택신회선사(荷澤神會禪師)에게 물으시기를,

“여기에 한 물견이 있으니, 종본이래(從本以來)로, 저 무량겁(無量劫) 이전(以前)부터서 일쯕이 생겨난 때가 없고, 소소영영(昭昭靈靈)해서 위로는 하늘을 바치고 아래로는 땅을 버텨. 항상 일상생활(日常生活)속에 동작(動作)하는 가운데에 있으되, 동작허는 가운데에 찾을 수가 없으니 이것이 무엇이냐? 이것은 무어라고 이름 붙일 수도 없고 어떻게 모냥을 그릴수도 없으니 이것이 무엇인가 한마디 일러봐라!”

하택신회선사가 대답하기를, -그때 하택신회선사는 아주 어린 나이였었습니다. 얼마나 재주가 있던지 한번 듣고 보는 것은 잊어버린 법이 없었습니다. 그렇게 영리한 하택신회가 떠억 앞에 나와서 대답허기를-

“이것은 모든 부처님의 근원(根源)이시고 하택(荷澤) 저에 불성(佛性)입니다.” 이렇게 대답을 했습니다.

육조(六祖)스님께서 꾸짖으시기를,

“무어라고 이름 붙일 수도 없고 어떻다 모냥을 그릴수도 없다고 내가 했거늘, ‘모든 부처의 근원’이니 ‘하택의 불성’이니 그것은 이름이 아니고 무엇이냐? 너는 앞으로 목숨 바쳐서 도(道)를 닦는다 해도, 목숨 바쳐서 도를 닦아서 너로서 최고에 경지에 도달했다 하더라도, 너는 지해종사(知解宗師) 밲에는 안되겠구나.” 이렇게 꾸짖으셨습니다.

그 뒤 남악회양선사(南嶽懷讓禪師), 남악회양선사가 육조스님을 뵈러 왔습니다. 육조스님께서 또 아까 하택신회에게 물으시던 질문을 남악회양에게 하셨습니다. 남악회양은 그 질문을 받고 꽉- 맥혀서 무어라고 대답헐 바를 몰랐습니다. 어떻다 입을 벌릴 수도 없고 팍 맥혀서 몸 둘 바를 몰랐습니다. 그길로 돌아가서 팔 년(8년)간, 밥을 먹으나, 일을 하거나, 옷을 입거나, 앉으나 걸어가나 누우나, ‘대관절 이놈이 무엇인고?’ ‘항상 동용(動用)가운데 있으되 동용으로 찾어... 동용 가운데 찾을 수가 없다. 그러면서도 이 소소영영(昭昭靈靈)한 이놈이 대관절 무엇인가? 뭐라고 이름 할 수도 없고 뭐라고 모냥으로 그릴 수도 없는 대관절 이놈이 무엇인고?’

자나 깨나 오매불망(寤寐不忘) 가슴속에 납덩어리가 뭉쳐서 맥혀 있는 것처럼 답답허고 알 수 없고 꽉 맥혀서, 밥을 먹어도 밥맛을 모르고, 반가운 사람을 봐도 반가운 줄을 모르고, 산을 봐도 산이 푸른지, 봄이 와서 꽃이 피어도 봄이 온 줄을 모르고 팔 년(8년)이라고 헌 세월을 그러헌 꽉 맥힌 상태에서 하루하루를 지냈습니다. 팔년이 지난 어느 날 그 꽉 맥힌 의심(疑心)이 내 가슴속과 내 몸밖에 허공세계(虛空世界)에 가뜩 차서 더 이상 커질라야 커질 수 없고 더 이상 깊을라야 깊어질 수 없는 상태에 몰입(沒入)을 했습니다. 그리자 하룻날 그 의심이 툭 터지는데 가슴속에 맺혔던 납덩어리 같은 놈이 찰나간(刹那間)에 무너져 녹아 터졌습니다. 그길로 육조스님 앞에 다가서... 나타나서,

“제가 팔 년 전에 저에게 물으신 그 질문에 대답을 하겠습니다.”

“어디 한 번 일러봐라.”

“설사 한 물견이라고 해도 맞지 않습니다.”

이렇게 대답을 했습니다.

육조스님께서 다시 물으시기를,

“도리어 가(可)히 닦아 증(證)헐 것이 있느냐?”

남악회양선사가 대답허기를,

“닦아 증헐 것은 곧 없지 않으나, 오렴(汚染)은, 더럽혀 물들인 것은 곧 얻지 못하겠습니다.”

육조스님이 인가(印可)하시기를,

“옳다, 옳다. 너도 또한 그러허고 나도 또한 그러허니 삼세제불(三世諸佛)도 또한 이러허니라.” 이렇게 인가(印可)를 허셨습니다.

여러분은 하택신회선사가 대답헌 바와, 육조스님이... 육조스님의 질문에 남악회양선사가 꽉 맥혀서 한마디 대답할 바를 모르고 몸 둘 곳을 모르고서 물러나가 팔 년 동안을 알 수 없는 상태에서, 의심 속에서 하루하루를 지낸 그 상태를 가만히 가슴에 손을 대고 생각해보십시오. 관조(觀照)해보십시오. 하택신회선사는 자기가 듣고 보고 알고 있는 교리(敎理), 이론(理論)을 지해상량(知解商量)을 가지고 따져서 그럴싸하게 대답을 해 올렸습니다. 남악회양선사는 다못 알 수 없는 생각뿐이었습니다. 꽉 맥혀서 무어라고 대답할 바를 몰랐습니다. 몸 둘 바를 몰랐습니다. 물러서서 팔 년간 그러헌 상태에서 다맛 알 수 없는 생각으로 ‘이 뭣고? 대관절 이것이 무엇이고?’ 일 분 일 분, 한 시간 한 시간, 하루하루가 다맛 그렇게 살아갔을 뿐인 것입니다.

하택선사가 허는 그러헌 태도는 사구참선(死句參禪), 의리선(義理禪)이라고 하는 것입니다. 죽은 참선, 알음알이로, 지식으로, 상식으로, 이론적으로 이리저리 따져서 대답을 헐랴고 허는, 이론을 통해서 결론을 얻고자하는 그러헌 태도는, 설사 그 사람이 아무리 영리하고 팔만대장경(八萬大藏經)을 육두로 다 외우고 다 해설을 헐 줄 안다 해도 그러헌 사람은 잘 되아봤자 지해종사, 입만 까가지고 앵무새처럼 지껄이는 그러헌 사람 밲에는 아니 된 것입니다. 그러헌 사람은 마침내 스스로 생사해탈(生死解脫)을 못할 뿐만 아니라 많은 사람을 삿된 길로 이끌고 가다가 자기와 자기를 추종하는 많은 사람을 무간지옥(無間地獄)으로 끌고 가게 될 일밖에는 없는 것입니다. 불법(佛法)은 이론(理論)에 학문이 아니요, 지해(知解)로, 사리상량(邪理商量)으로 따져서 도달헐 수 있는 것이 아닙니다.

아까 녹음을 통해서 우리에게 법을 설해주신 고 전강대종사께서는 칠십칠 년(77년)을 일기(一期)로 이 사바세계(娑婆世界)를 하직(下直)하셨지마는, 이십일 세(21세) 확철대오(廓徹大悟)하신 뒤, 일생을 통해서 내가 나를 깨달을 수 있는, 언하, 언하(言下)에 대오(大悟)할 수 있는 활구참선법(活句參禪法), 남악회양선사가 팔 년(8년)을, 꽉 맥힌 상태에서 팔 년을 경과헌 뒤에 확철대오하신 그러헌 활구참선을 우리 신남신녀(信男信女) 사부대중(四部大衆)에게 거량(擧揚)을 허셔서 활구참선(活句參禪)을 설(說)하시다가 사바(娑婆)에 인연(因緣)을 하직(下直)하셨습니다.

활구참선은 무이로(無理路)하고, 이치길이 없고, 무어로(無語路)하며, 말길이 없어. 이치길이 없고 말길이 없다고 허는 것은 이론(理論)으로 따져서 알랴고 해서는 아니 된다 이 말씀이여. 자기가 많은 경(經)을 읽고 많은 법문을 들어서 그야말로 부처님 이상가게 불교의 교리(敎理)에 대해서 해박(該博)하게 알고 있다 하더라도 아는 것은 깨달음이 아닙니다. 깨닫기 위해서는 그러헌 알음알이, 이론, 교리, 지해상량을 놓아버리고, 다못 알 수 없는 곳으로, 알 수 없는 마음으로 자기에 본참공안(本參公案)에 충실해야 하는 것입니다.

우리는 어려서부터 죽을 때까지 잠시도 아무 생각 없이 단 일분일초도 지낼 수는 없습니다. 무엇인가 의식적으로 생각을 허거나 무의식중에도 끊임없이 ‘착한생각’, ‘악한생각’, ‘착하지도 않고 악하지도 않은 무기(無記)에 생각’, 이러헌 세 가지 종류에 생각이 끊임없이 일어났다 꺼졌다 일어났다 꺼졌다 그리하면서 시간이 지내가고, 그러다가 일어나는 생각이 행동으로 표현이 되면 착한 생각이 착한 행동을 낳고 악한 생각이 악한 행동을 낳아서, 그래서 선업(善業)을 짓고 악업(惡業)을 짓고 그 결과로 해서 육도윤회(六道輪廻)를 하면서 무량겁을 지내서 오늘에 이르렀습니다.

활구참선법은 그 일어났다 꺼졌다하는 선(善) ‧ 악(惡) ‧ 무기(無記) 세 가지 종류에 생각, 그 생각을 버리고서 나를 찾는 것이 아니라, 일어나는 그 생각으로, 그 생각에서, 그 일어나는 당처(當處)를 찾는 것입니다.

.......

부처님께서는 ‘이 법(法)에는 평등(平等)하다’ 이렇게 말씀하셨습니다. 남녀노소(男女老少), 빈부귀천(貧富貴賤)이 없다고 말씀을 허셨습니다. 하물며 무슨 정법 ‧ 상법 ‧ 말법의 시대에 따라서 ‘정법시대에 태어난 사람만 깨닫고 말세에 태어난 사람은 깨달을 수 없다’고 허는 이러헌 방편지설(方便之說)을 믿고서 내가, 내가 나를 깨달을 수 있는 참선을 스스로 포기헌다고하는 것은 너무나도 애닯고, 너무나도 안타깝고, 너무나도 불쌍하고 가슴 아픈 일이 아닐 수 없습니다. 이 자리에 모이신 사부대중 여러분은 이미 철저히 발심(發心)을 해서 참선을 한번 해보겠다고 허는 그러헌 원력을 가지셨기 때문에 이 자리에 오신 것으로 생각합니다. 사람 몸 받기 어려운 사람 몸을 이 세상에 받아 태어나서... (녹음 끊김)...

.......

_______

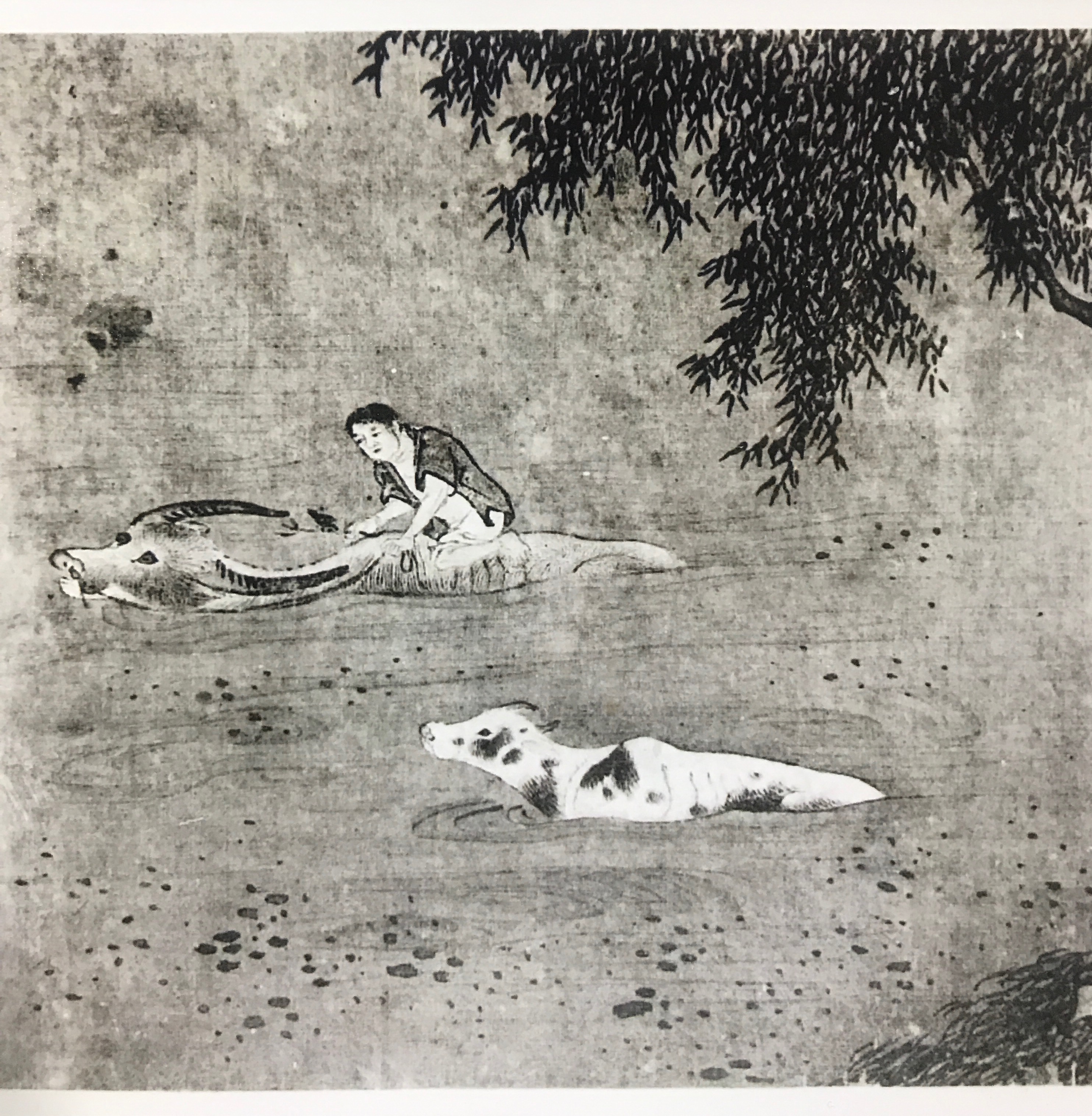

아까 조실스님께서 무슨 법문을 하셨느냐하며는, 소를 찾는 법문, 소를 찾는 [심우송(尋牛頌)], 소를, 마음 찾는 것을, 마음을 소에다 비교해가지고,

잃어버린 소를 찾어 나서서 방방곡곡(坊坊曲曲)을 헤매다가, 깊은 산중(山中)에 그 가시밭길 걸어가기 어려운 험란(險難)한 길을 매일매일 쉬지 않고 걷고 또 걷고 그러다가, 어디만큼 가니까 소에 발자취가 있었습니다. 소가 디디고 간 자리가, 소에 발자죽을 발견(發見)했습니다. 그 발자죽을 따라서 얼마만큼 걸어가니까, 저 멀리 나무그늘 밑에 소에 꼬리가 보였습니다. 그것을 보고 쫓아가서 잡을려고 허니까 그 소는 깜짝 놀래서 멀리 달아났습니다. 그 소를 따라서 따라서 얼마를 가다가 살살 조심스럽게 다가가서 그 소에 꼬삐를 잡았습니다. 꼬삐를 잽히자 그 소는 펄펄 뛰고 이리 뛰고 저리 뛰고 해서 그 소에 끌려서 얼마를 산봉다리로, 산골차구니로, 들로, 강으로, 산으로, 들로 해서 얼마를 끌려 다니다가 간신히 그 소를 겨우 길을 들였습니다.

길을 들였지마는 그 소가 까딱허면 곡식밭에 들어가서 곡식을 먹을랴고 그러고, 까딱허면 지 멋대로 달아날랴고 그러고, 그래서 그 고삐를 놓지 못하고 항시 붙들어 잡고 이리저리, 혹 내가 그 소를 끌기도 하고 내가 그 소에 끌려가기도 하면서도 종내(終乃) 고삐를 놓지 않고 얼마동안을 고생을 하다가 길이든... 들었습니다. 그래서 고삐를 놓아봤습니다. 고삐를 놓아봐도 그 소가 달아나지를 아니하고 항시 나에 주변을 맴돌면서 풀을 뜯기도 하고 또는 앉아서 아구를 치기도 하고, 또는 피곤하면 잠을 자기도 하고, 또 일어서서 풀을 뜯기도 하고, 물을 마시기도 하고, 이렇게 해서 고삐를 잡지 안 해도 길이 들어서 달아나지를 않게 되다가, 길이 잘 든 다음에 그 소를 타고서 고향으로 돌아왔습니다. 내 집으로 돌아와서, 돌아와서 떠억 오양간(외양간)에 놓아두니 인자는 소에대해서 신경을 쓰지 아니해도 항시 그 마굿간에서 있기 때문에 소 찾을랴고 허는 생각도 없고 소가 도망갈까 신경을 쓸 겨를도 없고 해서 소를, 소에 대한 관심을 놓아버립니다.

얼마 있다가는 완전히 소에 대한 관심을 놓고 자기도 얼마 지나니, 그 소를 찾기 위해서 찾기 위해서 방방곡곡을 고생을 허고 소에 끌려 다니고 소를 길을 들이니라고 얼마를 고생 했... 했었지마는, 얼마지낸 뒤에는 피로도 다 풀리고 소에 대한 관심도 놓아버리니 자기 자신이 지끔 어디에 있는지, 지끔 자기 집에 돌아왔는지, 자기 자신에 대한 관심까지도 돠악 다 놓아버린 상탭니다. 소도 잊어버리고 나도 잊어버리고. 그러니 그때에 바람이 불고, 잎이 피고, 하늘에는 해가 뜨고 지고, 달이 뜨고 지고, 숲에서는 새가 울고, 이러헌 상태만 남았습니다. 이 자리에는 소도 없고 소를 찾을랴고 허는 사람도 없으니, 오직 남아있는 것은 새들은 노래하고, 싱그러운 바람은 불며, 꽃이 피고 잎이 지고, 해가 지고 달이 진 것뿐입니다. 여기에는 제도 받어야 할 중생도 없고 제도해야 헐 부처님도 안계십... 제도할 부처님도 안계십니다.

여러분은 최상승 활구참선을 하시기 위해서 오신 사십억 인구 속에서 선택(選擇)된 가장 복(福)된 도반(道伴)이라고 아까 제가 말씀을 했습니다마는, 새 울고 바람불고, 해가 뜨고 달이 뜨고, 잎이 피고 꽃이 지고 있는 그러헌 상황 속에서 본다면, 여러분은 여기에 무엇을 허러 오셨습니까? 이미 여러분은 이러헌 상황 속에 비추어볼 때에 얼마나 경거망동(輕擧妄動)을 한 부질없는 일을 하고 계신 것입니까? 깨닫기는 무엇을 깨달으며 찾기는 무엇을 찾는단 말입니까? 제도(濟度)를 할 사람은 누구며 제도를 받을 사람은 누굽니까? 언제 소를 잃어버렸습니까? 무슨 소를 언제 잃어버렸기에 피나는 고생을 하면서 초를... 소를 찾는단 말입니까?

아까 조실스님께서 법문 하실 최초에 말씀이,

“까마득한 옛날에 소를 잃어버린 사람이 소를 찾으러 나섰다”고 말씀을 하시고, 그 말씀 바로 다음에, “소를 찾다니, 그 소가 코 밑에 있거늘 무슨 소를 어디 가서 찾느냐?”고 말씀을 하셨습니다.

부득이해서 비유(譬喩)를 해서 ‘소를 찾는다’ 말씀을 하시고, 부득이해서 ‘내가 나를 찾는다’고 표현을 했을지언정, 우리가 찾어야 할 소는 일찍이 잃어버린 바가 없는 것이고, 우리가 찾아야 할 마음, 우리가 찾아야 할 ‘내’는 잊어버린 때가... 잃어버린 때가 없는 것입니다. 언제나 나와 더불어 있는 것이고, 언제나 나를 잠시도 떠나있을 수가 없는 것입니다. 그래서 찾는 것 자체가 이미, 찾을 때 잃어버린 것입니다. 찾기 때문에 그 소는 없는 것입니다.

여러분은 어떠헌 물견을 잃어버렸을 때에 온 집안을 찾고 뒤지고 합니다. 농 속을 찾고 서랍을 찾고 가방 속을 뒤집니다. 안방 바깥방 웃방을 전부 찾고 맙니다. 그러나 하루 종일 찾다가 찾다가 마침내 자기 호주머니 속에, 안 호주머니 속에서 나온, 또는 가장 찾기 쉬운 그러헌 곳에 있는 것을 발견(發見)한 경험이 있는 분이 많을 줄 생각합니다. 언제나 나에 가장 가까운 것은 찾을 수가 없는 것입니다. 찾을 수록에 점점 못 찾는 것입니다.

여러분은 눈을 통해서 모든 것을 다 볼 수가 있습니다. 그러나 눈이 눈 자체는 볼 수가 없습니다. 여러분이 ‘저 사람 눈은 잘 생겼다, 이쁘게 생겼다’, 자기의 눈은 어떻게 생겼다. 대충 자기의 눈이 고리눈이 되았나, 또는 눈이 크냐, 또는 눈이 뱁새눈이냐, 대충 다른 사람 눈도 알지마는 자기의 눈 모습도 짐작을 하고 계실 것입니다. 그러나 자기의 눈은 실상 한 번도 보신 일이 없는 것입니다. 짐작을 하고 있어도 실지(實地)로는 본 바가 없는 것입니다. 여러분이 여러분의 눈을 볼 수 있었다면 여러분은 거울을 통해서, 또는 반사허는 어떠헌 물체를 통해서 영상(映像)을 보았을 뿐인 것입니다. 혹 사진에 나타나거나 거울을 통해서 보았을 뿐 눈 자체는 절대로 볼 수가 없습니다. 여러분이 볼 수 있었던 것은 영상, 그림자 그런 것뿐인 것입니다.

우리는 우리의 마음을 통해서 삼라만상(森羅萬象)을 다 볼 수 있고, 모든 음성(音聲)을 다 들을 수가 있고, 우리의 손을 통해서 모든 것을 다 만질 수가 있고 그렇지마는, 만질 줄 알고 눈을 통해서 볼 줄 알고 귀를 통해서 들을 줄 아는 그놈은 여러분은 틀림없이 한 번도 본 일이 없고 들은 일이 없고 만져보지 못했을 것입니다. 여러분이 만약 그것을 들은 일이 있고 본 일이 있고 만져볼 수가 있어다하면, 그것은 그것에 그림자요 영상에 지내지 못한 것입니다. 우리는 무엇을 허기 위해서 여기에 모였느냐? 그 볼라야 볼 수 없고 들을라야 들을 수 없는 그놈. 아까 조실스님이 소로, 소에다가 비교한 그놈. 내가 ‘내’라고 생각허고 있지마는, ‘이것이 나로구나’ 하면 그것은 ‘나’가 아니여. 나의 그림자요, 거짓 나여. 우리는 거짓 나를 난줄 알고 그것을 애끼고 다듬고 사랑하고 있습니다.

도적놈이 어디서 가장... , 어떤 사람이 아들을 잃어버렸는데, 아들이 어디를 간다고 해가지고 돌아온단 날 돌아오질 아니하고 몇 해가 지내도 소식이 알 수가 없는데, 하루는 어떤 사람이 돌아와서, 그 이리보고 저리봐도 꼭 아들같이 생긴 사람이 왔다 그 말이여. 그래서 ‘그 아들이 여러 해를 지나니까 커가지고 저렇게 변했는구나’ 이리 생각하고 아들인줄 알고 얼마를 울고 붙들고 반가와서 그래서 살다가보니, 아 그놈이 사기를 쳐 먹고 살림을 다 지 앞으로 해가지고는 홀랑 팔아묵고 도망갔다 그 말이여. 숭악헌 사기 강도를 자기 아들인줄 알고 반가이 맞어가지고 같이 살다가 옴막 살림을 다 떨리고 가슴속에 깊은 상처만 입었다 이 말씀이여.

우리는 가짜 나를 난줄 알고, 이 몸띵이가 난줄 알고, 이몸띵이는 지수화풍(地水火風) 사대(四大)가 무량겁(無量劫)으로부터 지어온 업(業)에 의해서 받어나온 이 업신(業身), 이 육체, 거짓 몸띵이를 참 난줄 알고 이것을 잘 맥이고 잘 입히고 잘 거두고, 누가 조끔만 욕을 허거나 조끔만 때리거나 허며는 그 사람을 아주 사생판단(死生判斷)을 하고 죽일랴고 복수를 헐랴고 그런다 그 말이여. 그놈을 잘 믹이기(먹이기) 위해서 피나오는 노력을 해서 돈을 벌어가지고 분 바르고 연지 찍고 그 이쁘게 맨들랴 그러고, 거기에다가 비싼 돈을 주어서 울긋불긋 좋은 천으로 옷을 맨들아서 입히고, 그래가지고 보약을 믹여가지고 훤허게 맨들아가지고 향수냄새가 풀풀 나도록 단속을 해가지고 모시고, 일생을 그놈을 모시고 산다 그 말이여.

아무리 잘 맥이고 잘 입혀도 십년, 이십년, 삼십년, 사십년 가면서 주름살이 생기고, 눈이 어두워지고, 흰머리가 나고, 그놈을 감추기 위해서 물을 들인다, 무엇을 바른다, 그 늙어갈수록 점점 더 화려하게 입을랴고 야단이지마는, 도저히 그놈을 막일... 막을 길이 없다가, 그럴 수록에 점점 초조해지고 점점 노력을 허지마는 어깨가 아프고 허리가 아프고 소화가 안 되고, 오십 세, 육십 세 가면서 점점점점 어찌해볼 수 없다가, 하루아침에 숨 한번 내쉬었다 들어마시지 못하면 덜크덕 송장이 된단 말이여. 그 안 죽을랴고 몸부림을 치고 좋다는 약은 몇 백만 원이 들어도 좋은 주사는 다 맞어봐도 무슨 소용이 있으며, 그 자손들이 재산을 아끼지 아니하고 그 부모를 단 한 달이라도, 단 하루라도 더 사시게 헐랴고 온갖 노력을 헌들 무슨 소용이 있느냐.

그동안에 그놈을 맥이고 입히고 잘 단속허기 위해서 갖인 죄(罪)를 지으면서 돈 벌랴고 애쓰고, 애를 쓴 그 결과로 지어진 죄만, 죄업(罪業)만 짊어지고 갈 뿐, 산더미같이 벌어 논 재산은 한 푼도 못가지고가고, 자손이 안타까워서 관 속에다가 돈 뭉팅이를 넣어서 매장(埋葬)을 해드린들 무슨 소용이 있느냐. 부모만 그런 것이 아니라 지끔 이 자리에 살아계신 우리 모두도 역시 마찬가지단 말이여.

우리가 해야 할일. 거짓 나를 맥여 살리느니, 도독으로, 도둑놈이 가장해가지고 돌아온 그 자식을 맥여 살릴라 하지 말고, 이 몸띵이 끌고 다니는 내, 참나, 지끔 말허고 있는 이놈, 지끔 이 말씀을 듣... 들을 줄 아는 그놈, 내가 나를 찾아야 됩니다. 이것이 가장 참나를 위하는 길이고 참으로 영원히 행복하게 살 수 있는 유일한 길입니다. 이것이 불법(佛法)입니다. 우리 부처님을 믿는 사람은 이것을 믿고 이것을 닦아야 하는 것이며, 우리 삼천오백만 민족은 말할 것도 없고, 세계 사십억 인구도 이 법을 믿고 닦아야 합니다. 이것이 바로 진실한 행복에 길을 닦는 것이요 진실한 평화를 추구하는 길입니다.

이 길이 새마을 운동이요, 새마음 운동인 것입니다. 경제건설, 초가집을 기와로 이고, 스래트로 이고, 담장을, 울타리를 뜯어내고 스래트(slate)로, 또는 부로꾸(block)로 담장을 쌓은 거, 그것은 저 껍데기, 농사 지어서 얻어진 검불이나 지푸락 같은 그런 것이여. 농사를 지을 때에는 곡식 속 알맹이를 먹는 데에 목적이 있는 것이지 지푸래기나 검불이나 나락껍데기 먹자고 농사지은 거 아닙니다. 진실한 새마을 운동, 새마음 운동은, ‘내가 나를 찾는 공부’를 바탕으로 해서 길도 닦고 담장도 쌓고 지붕도 새로 갈고 공장도 건설하고 경제건설, 외화(外貨)도 획, 획득을 하고, 나아가서는 예비군(豫備軍), 국군(國軍) 무력(武力)을 증강(增强)을 해야 합니다.

.......

_______

이쯤 말씀을 드리고, ‘그러면 어떻게 나를 닦아가야 하느냐?’ 구체적으로 말씀을 드리겠습니다.

내가 찾는 소, 마음 소는 저 산 너메 골차기 먼 디에 있는 것이 아니라, 바로 우리 코밑에 있습니다. 육조스님께서 하택신회에게 물었던 그 문제, 육조스님께서 남악회양선사에게 물었던 그 문제를 우리는 자나 깨나 그것을 궁리를 하면, 그, 그 사람이 얼마만큼 올바르게 얼마만큼 열심히 닦느냐에 따라서 우리는 머지않은 장래에 나에 마음 소를 찾게 되는 것입니다. 그 방법은 어려운 것이 아닙니다. 지극히 간단하고 쉬웁고도 가까운 것입니다.

‘우리는 잠시도 아무생각도 없이 있을 때는 없다’고 아까 말씀했는데, 무슨 생각이 일어나든지 일어나는 생각, 우리는 살다보며는 많은 속상한 일을 당합니다. 그 속상할 때 그 속상한, ‘무엇이 이렇게 속상할 줄 아는가? 이 속상할 줄 아는 놈이 무엇인고? 이 무엇고?’ 우리는 살다보면 많은 근심을 허게 됩니다. 남편 근심, 자식 근심, 딸 근심, 심지어는 외손자 근심, 이질(姨姪) 근심, 참 이웃 근심 많은 근심허게 되는데, 근심 헌다고 뭔 일이 잘되는 것이 아닙니다. 근심허기보다는 ‘무엇이 이렇게 근심 헐 줄 아는가? 이 근심헐 줄 아는 이놈이 무엇인고?’ 이렇게 생각을 돌이키는 것입니다. 우리는 기쁜 일도 당합니다. 기뻐서 어쩔 줄을 모릅니다. 그러나 기쁜 끝, 기쁘다 만 끝에는 반드시 또 근심걱정이 돌아옵니다. 그러니 기뻐서 우쭐 댈 것이 아니라 ‘무엇이 이렇게 기뻐헐 줄 아는가?’ 그놈을 한번 찾어 봄으로써 기쁜 일 뒤에 오는 허탈을 미리 막을 수가 있는 것입니다.

그래서 무량겁으로 오면서 무명심(無明心), 중생(衆生) 번뇌망상심(煩惱妄想心), 삼독(三毒) 오욕심(五欲心)으로 인해서 육도윤회(六道輪廻)를 했지만, 오늘 이 시간으로 부터서는 그 무명심, 삼독심, 오욕락으로부터 일어나는 번뇌망상심 그놈을 발판으로 해서 나를 찾는 공부로 들어서자 이 말씀입니다. 이것이 불법이기 때문에 불법 믿는 사람은 응당 이것을 해야만 되지, 이것을 내놓고 껍데기 불법을 믿다가 만다고 허는 것은, 보물(寶物)이 많이 있는 곳에 들어가서 보물을 하나도 줍지 아니하고 잡석(雜石)만 줏어가지고 돌아온 사람과 마찬가지다 그 말이여. 일단 보물이 많이 있는 고장에 갔으면 한 개를 줍더라도 보물을 가져가야지 잡석을 한 짐 짊어지고 온들 무슨 소용이 있느냐 그 말이여. 기왕 불법을 믿을 부처님 제자가 되았으면 참 불법을 믿어야지, 참 불법은 내가 나를 찾는 법, ‘이 무엇고? 이것이 무엇인고?’ 슬플 때나 기쁠 때나 근심 걱정이 있을 때나 앉았을 때나 누웠을 때나 ‘이것이 무엇인고?’

발심(發心)헌 사람은 꼭 이 선방에 와서 앉어 있지 안 해도 되는 것입니다. 가정에서 일상생활허는 속에서 얼마든지 나를 찾을 수가 있습니다. 발심을 못헌 사람은 일생을 머리 깎고 선방(禪房)에 앉었어도 하루하루를 그럭저럭 형식적으로 앉었다가, 죽비 치며는 앉어서 졸다가 방선죽비(放禪竹篦)를 치며는 그런 잡담으로 세월을 보내고, 이렇게 지내면 평생을 선방에 있어도 소용이 없는 것이고, 가정(家庭)에서 부모를 모시고, 남편을 모시고, 또는 직장에서, 학교에서, 일상생활을 허는 가운데에 한 생각 한 생각 일어나는 그 생각으로, 그 생각을 발판으로 해서 나를 찾는 ‘이 뭣고?’ 이 생각으로 돌아온다면, 이 삼천대천세계(三千大千世界) 육도법계(六道法界)가 고대로 영산회상(靈山會上)이 되는 것입니다. 그곳이 바로 부처님 모시고 사는 영산회상인 것이고, 아미타불이 계시는 극락세계(極樂世界)인 것이고, 제불보살이 계시는 적광토(寂光土)인 것입니다.

생각하나에 우리가 살고 있는 이 세계가 무간지옥(無間地獄)이 될 수도 있고 한 생각 돌이킴으로써 그 무간지옥이 극락정토(極樂淨土)가 될 수도 있는 것이올시다. 이것이 불법(佛法)인 것이니 무엇이 불법이 어렵습니까. 다못 바른 스승만나기가 어렵고, 바른 스승 만나가지고도 철저하게 공부해나가기가 어려운 것뿐이지, 불법 자체가 멀고 깊고 어려운 것만이 아닌 것입니다. ...(녹음 끊김)...

...그 법과, 자기가 겪은 경험을 토대로 해서 또 자기의 제자에게 전수(傳授)하고, 그 제자는 또 그 법에 의해서 도를 닦고 그 법에 의해서 깨달라 그 경험을 합쳐서 또 제자에게 전수허고 해서 삼철련을 내려왔습니다. ...(녹음자 마이크 시험)... 그 방법이 무조건(無條件) 하고, 거두절미(去頭截尾)하고 슬플 때나 기쁠 때나 어떠한 근심걱정 어려운 일을 당했을 때에도 그 당하는 그것을 버리고 헐라고 허지 말고, 그 생각으로 바로 되돌려서 ‘이 뭣고?’ 뿐인 것입니다.

이것은 마치 모기란 놈이 쇠로된 황소 등어리에 입부리를 쳐 박고 황소의 몸에서 피를 빨아 먹을랴고 허는 경우와 같애서, ‘내가 저 무쇠로 지어진 소에다가 이 입 침을 박으면 박어 질 것인가 말 것인가? 도저히 안 되겠지?’ 이러헌 망설임 없이, 들어가고 안 들어가고를 막설(莫說)하고 이 몸띵이 채 그 무쇠로 된 황소에 몸에다가 쳐 박고 들어가는 것입니다. 마치 이차대전(二次大戰) 말기(末期)에 일본에 가미가제 그 특공대가 미국 군함 굴뚝에, 굴뚝을 향해서 자기 몸과 비행기를 암양해서 굴뚝을 향해서 자폭(自爆)을 해 들어가는 거와 마찬가집니다. 참선(參禪)을 허는 사람은 ‘내가 말세(末世)에 태어났는데, 나는 아무 경(經)도 많이 보지 못했는데, 나는 법문(法門)도 얼마 듣지를 못했는데, 더군다나 나는 여잔데, 나는 사회에서 사는 속인(俗人)인데, 스님네도 허기가 어려운 참선을 해서 될까? 안되겠지? 그러나 좋다니까 한번 해보까?’ 이러헌 망설임은 이 참선에 있어서는 대금물(大禁物)입니다.

일본사람들이 그러헌 군주전제정치(君主專制政治)로, 군국주의사상(軍國主義思想)으로 못된 짓을 헌 사람들이지마는, 그 몸과 비행기가 폭탄을 안은 채 적(敵)에 군함(軍艦)의 굴뚝을 향해서 쳐 박고 들어가는 그 자폭정신(自爆情神)은 우리 활구참선(活句參禪)을 허는 사람에게는 잠시도 잊어서는 안 될 좋은 교훈(敎訓)에 하나가 되리라고 생각합니다. 근기(根機) 여하(如何)도 따지지 말고, 남녀노소(男女老少)도 따지지 말고, 빈부귀천(貧富貴賤)도 따지지 말고, 유식무식(有識無識)도 따지지 말고, 거두절미(去頭截尾)하고, ‘이 뭣고?’ ‘이것이 무엇인고?’

마치 팔십 묵은 노인 할머니가 외아들이 어디에 가서 소식이 없으니, 자나 깨나 아들생각, 밥상을 받아도 아들생각, 맛있는 떡을 봐도 아들생각, 어디서 젊은 사람을 봐도 아들 생각, 무슨 맛있는 과일을 봐도 아들생각, 먼 산을 바라봐도 아들생각, 구름을 봐도 아들생각, 달을 봐도 아들생각, 일체 것을 삼라만상(森羅萬象)을 보고 들어도 참 아들 생각뿐인 것처럼, 내가 나를 찾는 활구참선을 하는 사람은 그러헌 간절(懇切)한 마음으로 ‘이 뭣고?’

아들은 언젠가 돌아오면 그만이고, 돌아오지 안 해도, 설사 돌아왔다 하더라도 얼마 안가면 사이별(死離別) 할 걸, 돌아와 봤자 사실은 별것도 아닌 것인데 그런 그 아들은 그렇게 오매불망(寤寐不忘)으로 찾으면서, 무량겁으로부터서 잃어버린 나, 참나는 그 아들 천 개 보다도 더 소중헌 것이 아니겠어요? 아들이 아무리 효자(孝子)라 하더라도 내 대신 죽어줄 수는 없는 것이고, 내가 지옥(地獄)에 떨어져서 고(苦)를 받고 있는, 있을 때 내 대신 지옥고(地獄苦)를 받아주지는 못하는 거고. 우리는 나를 내가 찾어야 됩니다. 부처님도 내 대신 고를 받아줄 수 없는 것이고 내 대신 부처님이 깨달을 수가 없는 것입니다. 부처님도 다못 그 길만, 방법만을 가리켜 주실 수 있을 뿐이지 나대신 어찌하지 못합니다. 우리는 우리의 일을 우리가 해야 합니다. 내가 나를 찾어야 합니다. ‘이 뭣고?’

‘이뭣고?’는 경상도 사투립니다. ‘이것이 무엇인고?’ 그 말을 경상도 사투리는 ‘이 뭐꼬?’ ‘이 뭣고?’ 누워서도 하고, 앉아서도 하고, 똥 누면서도 하고, 차타고 가면서도 하고, 그 간절한 마음, 아무 재미가 없지. 무슨 맛테가리도 없고, 뭣이 알아지는 것이 있고 되아가는 것이 있어야 재미가 있을 텐데 해갈수록 답답허기만 하고 알 수가 없지마는 그래도 그렇게 들어가는 사람이라야 깨닫는 것이지, 그것을 참지를 못해가지고 자꾸 경책(經冊)이나 뛰적거릴랴고 그러고, 자꾸 여기저기 쫓아다니면서 무슨 묘(妙)한 말씀이나 들을랴고 그러고, 묘한 글귀나 알아들을랴 그러고, 그래서 이리저리 자꾸 알아보탤랴고 허는, 그렇게 쫓아 댕겨봤자 잘 되아 봤자 지해종사(知解宗師)밲에는 안되고, 생사(生死)는 못 면하는 것이고, 영원히 깨달음은 도달허지 못하는 것입니다. 설사 금생에 깨닫지 못하더라도 마지막 숨 넘어갈 그 찰나까지 ‘이 무엇고?’

열심히 올바르게 허면 삼 년(3년) 안에는 반드시 깨닫는다고 하셨습니다. 무엇인가 잘못해서 삼년이 지내도 깨닫지 못하고, 무엇인가 간절한 생각이 부족해서 십년이 되아도 깨닫지 못한다 하더라도, 점점 눈에 보이지 아니한 채찍으로 스스로를 단속(團束)하면서 한 생각 한 생각을 단속해나갈 뿐 조끔도 초조한 생각은 낼 필요가 없습니다. 바른 자세로 깊이 호흡을 들어마셔서 조용허게 내 뿜으면서 ‘이 무엇고?’ 이렇게 한 생각 한 생각을 단속을 해나가시면, 마지막 숨 딱 끊어질 때에도 ‘이 무엇고?’ 옆에서 울고불고 허거나 말거나 ‘이 무엇고-딸그닥!’ 이렇게 숨을 거두셔야 합니다.

이렇게 숨을 거둔다고 허며는 염라대왕(閻羅大王) 앞에 가도 염라대왕이 용상(龍牀)에서 일어나서 합장공경(合掌恭敬)을 하게 되는 것이고, 금방 몸을 바꽈서 인도환생(人道還生) 해가지고 바로 정법(正法)에 귀의(歸依)해서 소년(少年)시절에 확철대오(廓徹大悟)를 허게 되는 것입니다. 소년시절에 나이 젊어서 도(道)를 성취헌 사람이 우연히 되는 것이 아니라, 전생(前生)에 열심히 도를 닦아서 마지막 숨 끊어질 그 찰나(刹那)에도 일념(一念) 한 생각이 혼란함이 없이 ‘이 무엇고?’ 그 한 생각으로 숨 거둔 사람인 것입니다.

이러헌 말씀은 철저히 발심헌 사람이 아니면 내가 마지막 돌아가실 때 어떻게 돌아가셔야 허는 방법은 내가 잘 깊이 애끼고 말씀을 잘 안 해드립니다마는, 오늘 이 자리에 모이신 사부대중은 꼭 이 ‘돌아가실 때 어떠헌 마음으로 숨을 거둬야 하냐?’ 이것을 내가 애끼고 애꼈던 것인 만큼 오늘은 내가 툭 터놓고 공개를 허는 것입니다. 그런데 일생동안 공부허는 것도 대단히 중요허지만 ‘마지막 한 생각 어떻게 가지고 가느냐’가 그렇게 중요한 것입니다. 내생에 지옥(地獄)에 가느냐, 축생(畜生)에 떨어지냐, 다시 사람이 되느냐, 천당(天堂)에 가느냐 하는, 구십 점(90점) 이상의 중대문제가 마지막 임종시(臨終時)에 한 생각에 달렸다고 이렇게 말씀을 허셨습니다.

그런데, ‘그러면 일생동안 그럭저럭 지내고 허고 싶은 대로 향락(享樂)을 허다가 그 마지막 숨 거둘 때 그때 한번만 ‘이 뭣고?’ 허면 되지 않겠느냐?’ 이렇게 혹 생각허실런지 모르지마는, 그것이 그렇게 안 됩니다. 일생을 피나는 노력을 해서 해놔야 마지막 숨 거둘 때 그것이 되지, 일생동안 안 해놓은 사람은 그때 도저히 자기가 자기 생각을 단속을 헐 수가 없습니다. 숨이 넘어질라고 헐 때에 이 세상에 맛본 어떠헌 아픈 어떠헌 괴로움보다도 그 마지막 숨 거둘라고 헐 때의 그 아픔과 괴로움은 비교헐 수가 없는 것입니다. 견딜수만 없다면(있다면) 우리는 안 죽는 것입니다. 견디다 견디다 못해서 마지막 죽어가는 것입니다. 그때에 무슨 정신으로 ‘이 뭣고?’가 되겠습니까? 안돼. 그래서 일생을 자나 깨나 해놔야, 그 숨이 떨어질라고 훅- 훅- 훅- 버글 버글 허고 눈앞에 보이지 않습니다. 사람도 보이지 않고 누가 누군중도 모르고 그러면서도 ‘이 뭣고?’ 이게 어려운 것입니다.

그런데 그렇게 괴로운데 아들 생각은, 아들이라면 눈이 번쩍 뜨거든! 그게 왜 그러냐. 일생동안을 아들생각만 했거든. 아들생각 해봤자 아들이 내 숨 대신 아들이 가져오덜 못해요. 그러니 아들 생각은 인자 그만큼 하셔도 되아요. 조끔 보류를 하고 저만큼 나둬도 아들 복 있으면 아들은 다 살게 되는 것이니까, 정말 아들을 생각하고 정말 집안을 생각하신다면은 ‘이 뭣고?’를 좀 열심히 허셔야 합니다. 그러면 그 공덕으로 아들도 잘되고 집안도 잘되고 나라도 잘되고 세계도 잘되고 자기도 영원한 고해(苦海)로부터 벗어나는 것입니다. ‘이 뭣고?’

이 공부해가는 법에 대해서는 그 사람의 근기에 따라서 성격에 따라서 수수 만 가지 말씀을 해드려야 되겠지마는, 오늘 이 자리에서 낱낱이 여러분의 근기에 맞는 말씀을 해드릴 시간이 없습니다. 다못 이렇게 간단하게, 이렇게 직접적으로 거두절미허고 말씀을 해드리니까 이 법에 의해서 열심히만 허시면 되는 거여. ‘이 뭣고?’ 열심히 허다 보며는, 도저히 자기로서는 어찌하지 못할 그러헌 경지가 나타나면 그것이 어떠헌 경지가 되았건 직접 오셔서 의논(議論)을 하시며는 제가 알 수 있는 범위 내에서 성의(誠意)를 다해서 말씀을 해드리겠습니다.

금생(今生)에 이렇게 해드린 말씀을 듣고서, 지금은 ‘과연 그렇구나’ 이렇게 생각허시지마는, 돌아서서 집에 도달하자마자 돈, 살림, 아들, 손자, 딸, 외손자 이러다가 깜박 잊어버리시면 안 됩니다. 다른 것은 다 잊어버리든 말든 이것은 손자 생각헐 마음으로 ‘이 뭣고?’ 아들 생각허는 그 마음으로 ‘이 뭣고?’ 이렇게 하시면 되는 것이니까, 어떠헌 생각이건 그 생각으로 허십시오.

_______

오늘은 앞으로 석 달 동안 특수 수행기간으로 들어가는 첫째 날 결제(結制)날입니다. 이 선원(禪院)에 결제하신 분은 말할 것도 없고 각자 자기의 처소(處所)로 돌아가실 수밖에 없는 분들도 돌아가셔서 오늘 이 자리에서 먹었던 그 마음으로 석 달을 하루하루 야무지게 단속(團束)을 해나가시기 바랍니다. 또 댁으로 돌아가시는 신남신녀 여러분들께서도 절에 입방선(入放禪)을 허시지 못하고 댁으로 돌아가시더라도, 다못 한 생각 간절한 마음으로 손자를 무릎에다 앉혀놓고, 앉혀놓고 궁뎅이를 턱 허면서 ‘이 뭣고?’ 누워서도 ‘이 뭣고?’ 앉어서도 ‘이 뭣고?’ 똥 누고 오줌 누면서도 ‘이 뭣고?’ 차타고 기차타고 버스타면서도 ‘이 뭣고?’ 언제라도 한 생각 한 생각을 돌이켜서 ‘이 뭣고?’를 허시며는 참선방(參禪房)에 계신 것이나 똑같은 것입니다.

그리고 백일기도(百日祈禱)를 시작허는 오늘 백일기도 입재일(入齋日)입니다. 백일기도에 형편 따라서 성의껏 동참(同參)을 허시며는 그 공덕(功德)으로 이 선방(禪房)도 잘 운영(運營)이 되고, 그 여러분의 공덕으로 스님네가 잘 잡숫고 공부를 잘하시고, 그 공덕으로 여러분은 세세생생(世世生生)에 정법(正法)에 퇴전(退轉)치 아니하고 물러나지 아니하고 여러분들도 우리 스님네가 도업(道業)을 성취헐 동시(同時)에 여러분들도 동시에 대도(大道)를 성취해서 불회상(佛會上)에서 다시 만날 수 있는 그러헌 인연(因緣)을 짖게 되는 것입니다. 이따가 동참을 허셔서 다 같이 절에서 또는 여러분의 가정에서 한마음 한뜻이 되어서 철저히 공부할 것을 다짐을 하면서 이만 말씀을 맺고자 합니다.

_______

금생(今生)에 약불종사어(若不從斯語)허면

후세당연한만단(後世當然恨萬端)하리라.

나무아미타불(南無阿彌陀佛).

오늘 이 자리에서 이렇게 간곡히 말씀드린 그 말씀을 믿고 열심히 공부를 허지 아니하시면, 후생(後生)에 악도(惡道)에 떨어져서 ‘내가 어째서 그때 열심히 공부를 안했던가’ 아무리 통곡(痛哭)을 하면서 한탄(恨歎)을 헌들 무슨 소용이 있겠는가! 이러헌 뜻에 고인(古人)의 게송(偈頌)이었습니다. 성불하십시다.

- 송담선사 법문 세등 11번.

•

내게 한 물견이 있는데, 오유일물吾有一物이여.

내게 한 물건이.

상재동용중常在動用中이여, 항상 동용動用 가운데에 있어.

밥 먹는, 동용動用 가운데에 있는가?

동용動用이 시是지?

밥먹는 놈, 옷 입는 놈, 가는놈, 오는 놈, 그놈이 뭣이 가고 오는 놈이여. 송장이 가고 온가? 주인공主人公이 가고오지?

이러고 있다가도 이놈이 턱 가자고 해야 가지? 그 까짓것 자동차와 같은 것이지? 운전대, 운전수가 턱 해야가지?

이 물견! 이 물견 동용動用이거든.

동용자動用者가 심마甚麽냔 말이여!

가는놈 오는놈이 뭐냐 그말이여.

가는 놈 오는 놈이 주인공이 가자오자 해야 가고오지 어디 송장이 가고 온가?

그 물견 하나 무엇이냐?

참 인생문제다. 인생이라는건 이 하나다.

동용動用 주인공 심마甚麽냐? 무엇이냔 말이여 도대체.

상재동용중常在動用中인디, 왜 동용動用 가운, 동용動用이 시是인디 왜 거두아 얻덜 못하냐?

왜 그놈 하나를 모르고 있냐? 깨닫질 못하냐.

세상에 이것 봐! 이 외에 더 있어?

- 전강선사 법문 179번.

_______________________________________

* 육조혜능(六祖慧能)스님께서 물으시기를,

“여기에 한 물건이 있으니, 종본이래(從本以來)로, 저 무량겁(無量劫) 이전(以前)부터서 일찍이 생겨난 때가 없고, 소소영영(昭昭靈靈)해서 위로는 하늘을 바치고 아래로는 땅을 버텨. 항상 일상생활(日常生活)속에 동작(動作)하는 가운데에 있으되, 동작하는 가운데에 찾을 수가 없으니 이것이 무엇이냐? 이것은 무어라고 이름 붙일 수도 없고 어떻게 모양을 그릴수도 없으니 이것이 무엇인가 한마디 일러봐라!”

* [심우송(尋牛頌)],

- 잃어버린 소를 찾아 나서서 방방곡곡(坊坊曲曲)을 헤매다가, [尋牛]

- 깊은 산중(山中)에 그 가시밭길 걸어가기 어려운 험난한 길을 매일매일 쉬지 않고 걷고 또 걷고 그러다가, 어디만큼 가니까 소의 발자취가 있었습니다. 소가 디디고 간 소의 발자죽을 발견(發見)했습니다. [見跡]

- 그 발자죽을 따라서 얼마만큼 걸어가니까, 저 멀리 나무그늘 밑에 소의 꼬리가 보였습니다. [見牛]

- 그것을 보고 쫓아가서 잡으려고 하니까 그 소는 깜짝 놀래서 멀리 달아났습니다. 그 소를 따라서 얼마를 가다가, 살살 조심스럽게 다가가서 그 소에 꼬삐를 잡았습니다. 꼬삐를 잽히자 그 소는 펄펄 뛰고 이리 뛰고 저리 뛰고 해서 그 소에 끌려서 얼마를 산봉다리로, 산골차구니로, 들로, 강으로, 산으로, 들로 해서 얼마를 끌려 다니다가 간신히 그 소를 겨우 길을 들였습니다. [得牛]

- 길을 들였지마는 그 소가 까딱하면 곡식밭에 들어가서 곡식을 먹을려고 그러고, 까딱하면 지 멋대로 달아날려고 그러고, 그래서 그 고삐를 놓지 못하고 항시 붙들어 잡고 이리저리, 혹 내가 그 소를 끌기도 하고 내가 그 소에 끌려가기도 하면서도 종내 고삐를 놓지 않고 얼마동안을 고생을 하다가 길이 들었습니다. 그래서 고삐를 놓아봤습니다. 고삐를 놓아 봐도 그 소가 달아나지를 아니하고 항시 나의 주변을 맴돌면서 풀을 뜯기도 하고 또는 앉아서 아구를 치기도 하고, 또는 피곤하면 잠을 자기도 하고, 또 일어서서 풀을 뜯기도 하고, 물을 마시기도 하고, 이렇게 해서 고삐를 잡지 안 해도 길이 들어서 달아나지를 않게 되다가, [牧牛]

- 길이 잘 든 다음에 그 소를 타고서 내 집 고향으로 돌아왔습니다. [騎牛歸家]

- 돌아와서 떠억 외양간에 놓아두니 이제는 소에 대해서 신경을 쓰지 아니해도 항시 그 외양간에서 있기 때문에 소 찾을려고 하는 생각도 없고 소가 도망갈까 신경을 쓸 겨를도 없고 해서 소에 대한 관심을 놓아버립니다. [忘牛存人]

- 얼마 있다가는 완전히 소에 대한 관심을 놓고, 자기도 자기 자신이 지끔 어디에 있는지, 지끔 자기 집에 돌아왔는지, 자기 자신에 대한 관심까지도 다 놓아버린 상탭니다. 소도 잊어버리고 나도 잊어버리고. [人牛俱忘]

- 그러니 그때에 바람이 불고, 잎이 피고, 하늘에는 해가 뜨고 지고, 달이 뜨고 지고, 숲에서는 새가 울고, 이러한 상태만 남았습니다. 이 자리에는 소도 없고 소를 찾을려고 하는 사람도 없으니, 오직 남아있는 것은 새들은 노래하고, 싱그러운 바람은 불며, 꽃이 피고 잎이 지고, 해가 지고 달이 진 것뿐입니다. [返本還源]

- 여기에는 제도 받아야 할 중생도 없고 제도할 부처님도 안계십니다. [入廛垂手]